피보나치의 존재론

”Thought is not a category. I would almost say that it is an affect.”

사유는 범주가 아닙니다. 그것은 정동이라고 말 할 수 있을 것 같습니다.

- Seminar 17, (13. Wed. 20 May 1970)

아무것도 들리지 않는 소음 마개를 쓰고 비가 오는 숲을 바라본다. 비가 내리는 소리는 내가 듣지 않아도 들리는 소리다. 그것은 내가 여기에 없어도 있는 것이다. 그것이 실재다. 과연 그럴까. 비가 땅에 닿아 내는 소리는 존재할까. 비와 땅의 부딪힘이 만드는 그것은 실재인가.

이 둘을 부딪힘으로 만들어지는 것은 공기압의 변화에 의한 진동이다. 그리고 그 진동을 마주하는 “나”의 귀-외이가 있다. 외이에 곡면에 부딪힌 진동은 중이에서 모아지고 내이의 유체가 움직이면 그곳에 돟아 있는 작은 섬모들이 움직이고 이 움직임이 신경세포의 전달 물질을 자극하고 전기화된 이 신호가 신경의 허브 즉 뇌에 전달된다.

이제 나는 “비 내리는 소리”를 듣는 것일까? 그렇지 않다. 이렇게 내 귀를 통해 전달되는 공기압의 변화 진동은 무한대다. 나는 지금 이 순간에도 도저히 감당할 수 없는 무한대의 실재와 마주하고 있다. 실재를 모두 그대로 받아들인다면 나는 생물학적으로 살아있을 수 조차 (살아있음은 닫혀있음이다. 열림은 썩음이요 죽음이다) 없다.

나는 “비 내리는 소리”를 이미 알고 있다. 그것은 내가 비와 그 소리를 “비 내리는 소리”로서 기억하고 있기 때문이다. 나는 소음기를 끼고 있는 그 순간 조차 내 귀에 닫지 않은 그 “비 내리는 소리”를 듣는다. 이제 나는 내리는 그 비가 없어도 그 소리를 듣는다.

“비 내리는 소리”는 존재하는가? (더 나아가 비와 땅의 부딪힘의 파동은 또한 존재하는가?)

의미를 지워보자. 실재에 다가기 위해서는 그 방법 외에는 없을 것이라고 하지 않았는가? “비-내리는-소리” 비도 내림도 소리도 없다. 몸이 있고 물리적 세계가 있고 분명 그것은 일시적인 폐쇄적 구조로 분리되어 있으며 모든 것을 주고 받는다. 일시적인 몸의 생리적인 지속과 그 이후의 흩어짐은 무한 반복의 주고 받음 속 얇은 층처럼 끼어있다. 일시적인 몸의 생리적 지속이 최초의 의미라면 의미일까. 그것은 영원히는 아니어도 최선을 다해 조절하고 통제한다. 닫힌 체계를 유지하기 위해 열고 닫고 흐르고 멈추고 그 조절을 감당하기 위해 닫힌 몸 속에서 또 다른 세계를 만들어낸다.

닫힌 몸 속 세계의 설계자는 거미줄처럼 연결하고 끊고 결정화되고 다시 풀어지며 바깥의 무한의 카오스와 다른 안정된 내부 세계를 구성한다. 안정된 내부세계… 많은 비유를 쓰면서 의미를 만들었다. 이 의미들 지우기 위해 라깡은 동그라미를 생각했을까? 최초의 하나의 동그라미를 그려본다. 그것은 열린 실재 안에 안정된 세계를 만드는 닫힌(열고 닫는)몸이다.

이 몸이 만드는 세계는 단지 그 일시적 생명의 지속(항상)을 위한 것이다. 그렇게 생물학자들은 생명을 정의한다. 일시적 항상성의 닫힌 계라는 구조로서 말이다. 감당할 수 없는 실재의 침투 속에서 지속만을 맹목하는 그 닫힌 몸이 구성한 세계란 생존(지속)을 위한 기억의 체계다. 거미줄 처럼 얽힌 생명의 구조는 선택과 고착화 그리고 어쩔 수 없는 변화의 체계를 구성한다. 열고 닫음은 생명의 조건이기에 (혼자서 지속할 수 있다면 그것은 그 자체로 전체이자 실재다) 영원한 지속을 포기하며 그것은 열어 흩어짐을 수용하고 일시적으로 지속할 수 있는 것이다. 이것이 최초의 생명의 상실이지 않을까?

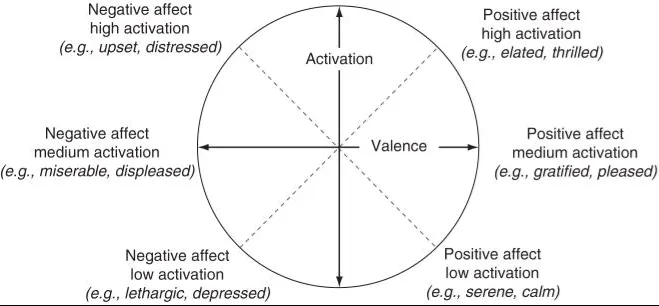

인간이라는 존재자는 또 다른 상실을 갖는다. 항상성을 위한 영원의 포기이외에 인간(서로 삶)이기를 위한 다형성(쾌락)의 포기가 그것이다. 과학의 언어는 이 포기의 흔적을 감정에서 찾는다. 항상성을 위해 선택과 고착화 그리고 드문 변화의 체계를 구축한 생명은 그 체계의 핵심으로서 정동이라는 신체 관리 표상을 갖는다. 정동은 단지 신체가 지속을 위해 필요한 반응의 방식을 범주로서 기억하는 형식을 가르킨다. 바깥 공기의 운동량이 내려가고 압력이 떨어지면 (온도가 내려가면) 몸의 기억은 경계를 닫고 저당된 유기물질을 태우는 작업을 준비한다. 하지만 바깥의 상태에 자극을 받아 몸이 반응하는 과정은 처음만 그렇다. 몸은 추위라는 표상을 통해 일종의 불쾌와 늘어짐의 어떤 상태의 표상 속에 그 모든 몸의 반응을 기억한다. 거미줄은 그렇게 고착화된 범주의 기억을 무한히 짜고 흩어낼 수 있는 그런 구조이다. 심리학자는 이 몸의 원초적 기억의 과정을 정동의 구조로 표현한다.

다시 비유를 써서 이야기 해보자. 우리 몸이 일시적 항존을 유지하기 위한 체계로서 구성한 그 기억의 방식을 정동이라 부르자. 그 정동은 가장 간단한 구조로서 신체를 조정하는 방식이라고 생각해보자. 그것을 좋음(쾌)와 싫음(불쾌)의 어느 지점 그리고 활성화(흥분)와 불활성화(안정)의 어느 지점의 좌표로 표상해 보자. 쾌-불쾌(Valence), 흥분-안정(Activation)의 표상은 몸이 기억을 통해 일시적으로 지속하는 현상을 설명한다. 여기까지는 실재 속 닫힌 신체의 하나의 동그라미에 대한 비유다.

이제 두개의 동그라미가 생겨난다. 쾌-불쾌/흥분-안정의 기억 속에서 생존하는 몸을 지배하려는 불투명의 열고 닫힘이라고는 없는 것 같은 두껍고 짙은 동그라미가 신체의 동그라미를 엄습한다. 아니다. 이 비유는 너무 프로이트적이다. 쾌-불쾌/흥분-안정의 정동만으로는 여전히 혼란스럽고 유약한 아이는 엄마(양육자)의 따스한 눈빛과 안아줌, 속삭임과 돌봄 속에 자기를 내어준다. 닫힌 몸의 체계가 무한의 에너지를 써가며(긴장) 생존의 기억망을 구성하는 그 괴로움을 엄마의 동그라미는 포근하게 감싸 안는다. 아이는 엄마를 따라 생존의 기억망을 구성한다. 빛과 어둠이 중요하다. 빛이 오면 입으로 풍만한 것이 들어오고 그것을 먹고 무언가가 나를 흔들고 두드리면 장기가 더 쉽게 기능하고 아이는 트름하고 잠에 들면되고 배변을 하면 그 따뜻한 손길과 몸의 쾌락과 안정, 흥분의 기억으로 아이를 이끈다. 그것은 맘마, 응가, 코~, 아이구 잘하네, 영차….로 표상된다. 신체의 체계는 그 표상을 중심으로 다시 정동의 기억을 세부조정하고 필요없는 정동의 기억을 가지치기한다. (뇌신경학자들은 실제 세부조정 tuning과 가지치기pruning라는 용어를 사용한다) 엄마의 말에 나의 정동의 기억으로 고착화되고 아이는 그것을 엄마의 말과 함께 감정으로 구성한다. 아이는 이제 불쾌와 안정의 정동의 자리 어딘가에 슬픔이라는 엄마의 말을 표지하고 쾌와 흥분 또는 안정사이 어딘가에 “사랑”이라는 표상을, 불쾌와 흥분의 자리 어딘가에 “화가 나”라고 표상하게 된다.

그런데 엄마와의 교감은 어딘가 이상하다. 어떤 정동은 엄마의 것인 동시에 다른 엄마들의 것인 듯 하고 쉽게 이해되는데….어떤 정동은 뭔가 부자연스럽고 불편하다. 여기서 이상한 동그라미 하나가 그려진다. 내 신체의 일시적 항상성을 위해 기억하며 구성한 몸의 정동 체계가 엄마(들)의 정동으로 모두 채워진 것이 아니었던가. 슬픔은 이럴 때, 기쁨은 저럴 때, 사랑은 이런 것이고, 미움은 이럴때 타당하고, 분노는 때때로 이렇게 표출되며, 수치심은 이런 상황에서 자연스럽다. 내 정동은 그렇게 기억한다. 엄마에게 그렇게 배웠다. 칭찬해 주셨고 아니면 혼내셨고 나는 그렇게 엄마가 주는 그 쾌락-안정-흥분의 정동을 지키면서 그 모든 걸 받아 들였다. 그런데 이상한 곳에서 쾌락이 있고 엄마가 칭찬하는 그 지점에서 불쾌가 느껴진다. 나만 그런가… 다른 사람도 그럴때가 있다고 한다. 뭔가 이상하고 불안하고 허무하고 무기력하고 괜히 화가나고…. 병이란다. 번아웃이라고도 한다. 일단 안정을 취하고 쉬면서 엄마(들)의 말을 경청해보자. 그 긍정의 말들 “사랑” “이웃” “노력” “감사” “만족”…… 나에게도 작은 선물을 하자. 엄마가 그랬던 것처럼 세상의 엄마들은 사랑의 눈으로 모든 것을 다 이해한다는 말로 위로해 준다. 나는 다시 엄마가 안아주는 그 자연스럽고 두꺼운 포근함의 정동의 표상에 내 신체의 기억을 세부조정하고 이상한 정동의 기억을 가지치기한다. 매번 그런 이해할 수 없는 정동이 찾아오면 이를 반복하면 된다. 치료는 끝났다.

그놈의 불안과 허무와 무기력은 또 찾아온다. 매번 반복된다. 아니 더 커지고 있다. 더 많은 돈도, 더 큰 인정도 더 많은 소유물도 더 편한 차도….나에게 안정된 표상을 지시해주는 엄마도 이젠 더 이상 없다. 돈도 여자도 사람들의 칭찬도 부러움도 나를 사로잡았던 음악도 책조차도…. 나의 정동을 안정시키지 못한다. 엄아의 품에서 아이가 엄마를 따라 표상화한 그 쾌락의 정동은 “맘마”라는 음성에서 떨어져 나간다. 방황한다. 꿈속에선 커다른 뱀을 끌어안기도 하고 나의 반쪽으로 표상된 여인은 너무나 낯설고 두렵다. 어떤 목소리가 들리면 나는 알 수 없는 정동에 사로잡히고 알수없는 말과 문장에 방황하는 정동을 해석하려고도 한다.

기이한 엄마가 있다. 자신을 분석가라고 명명하는 그 엄마는 나의 방황하는 정동을 말로 표지해주지 않는다. 어떤 진단도 가이드도 하지 않는다. 단지 그 방황을 지켜보고 엄마의 말로서 고착되기 이전의 가지치기 했던 정동의 흔적을 기억하라고 한다. 상실-보상-결여-향유의 의미화를 통해 그 정동의 정체를 알려주는 것 같다가도 어느 시점엔 그것은 “아무 것” - 아닌것이 있는 것이라는 식으로 고착화를 부정한다. 엄마는 칭찬인지 비난인지 알 수없는 표정과 행동으로 나를 흔든다. 의미가 아니라 구조를 보자고도 한다. 1은 결여이고 그 결여는 2가 되고 3이되고 5가되고 8이 되고…. 의미를 지운 기표의 체계를 말하지만 1이 결여라고 말하는 순간 그것은 나에게 불쾌와 안정 사이 어딘가에 정동을 표지하게 한다. 곧바로 이는 쾌와 흥분 어딘가에 동시에 있다고 말하니 이건 동시에 존재한다는 모순으로서 고착을 피해간다. 결국 정동이 표지되면 그것을 의심하는 또 다른 정동으로 이끌어 가는 기이한 짓을 하고 있다. 고착화되지 못한 정동을 대상a라고 표지하며 말이다.